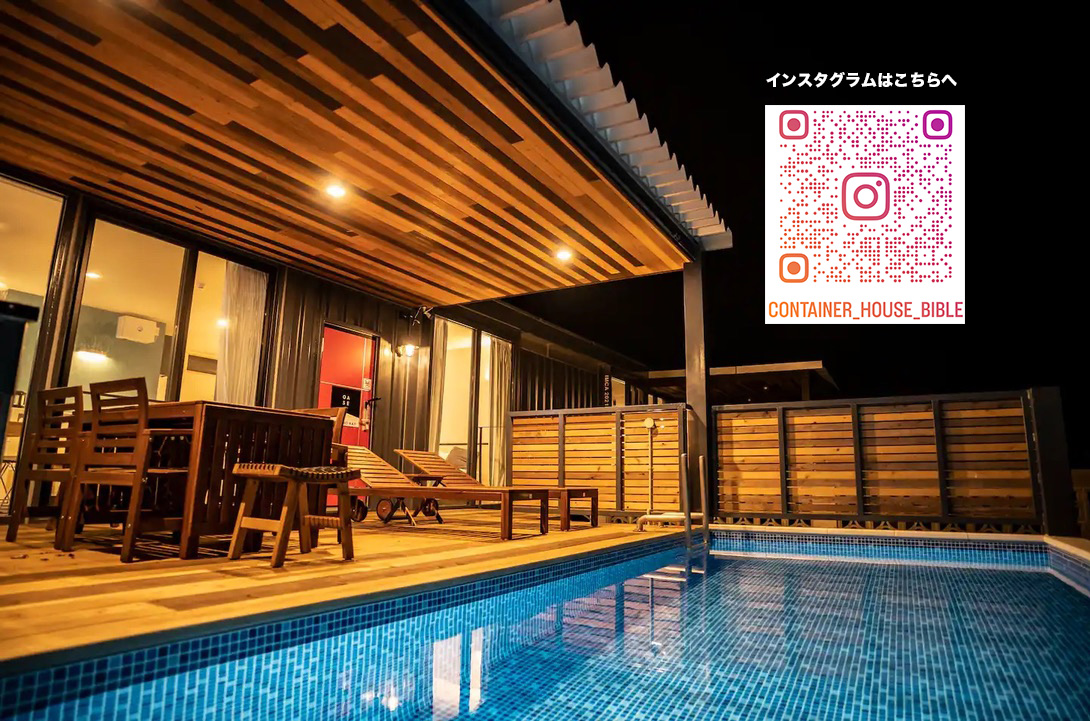

コンテナハウスはみな「コンテナ」っぽいかというと、そうではない作りも簡単だ。

仕事が詰まって、スタッフ共々ドタバタと仕事をこなしているときも活気があり、何かが作られて行く様をそのまま表していて楽しい。また同様に、あるいは反対に、少し目の前に迫った仕事の事を忘れて、一人でアトリエで勝手な仕事をしている時が最も心地よい。(それでもやっぱ仕事してるのか・・・)。

建築は実はテクストだ。「最も文学に近くて遠い物理的構成物のレトリックの世界」だ。つまり建築物を造る事は「物語を書く事」に概ね等しい。それは「ある一つの世界」を描く事になる。独立した物語りなのか、周りの状況に溶け込んで行く環境一体型の拡散型世界なのかそれは設定によることになるのだが、建築家の作業は小説家のそれに似ているように思えるのである。

構成の方法をよく、言語論的アプローチ、あるいは構造主義的アプローチを試みる。一方で建築も総合芸術の一つのジャンルであり「わたくしたちの中に潜む自由な表現の発露」を具現化する事が建築としての表現の一つであろうとも信じている。その構成のアプローチやマニエラが仕事の質を決定づけるものでもない。

アートとして考えた時、クライアントの存在が消失してしまう。故に昨今の私どもの仕事は「作品」ではないと考えるのが正しいし、「私どもは作品主義ではない」と公言している。つまり仕事に関しては「顧客主義」を貫いている。しかし、気弱な言い方をするならば「アート的要素」には建築は満ちていて、その要素を抜きに仕事に臨むことは出来ない。

一人だけのアトリエでは、時間すら自由に流れて行く。流れて行っていつの間にかなくなってしまうが(爆)心地よい倦怠感の中で、あんなことや、こんな事(謎)を考えていると、明日への希望や勇気やアイデアが生まれてくるのである。

話はもどり、コンテナっぽくない作り。

アノニマスに近いリージョナル建築デザインコードをいかに自分の中で消化し、人のために仕事の中に埋め込んでいくか。そのコードは、ギリシャ(爆)。ミコノス、白&ブルー、しっくい、手作業、まあるいデティール、地中海イメージ。そんなシナリオを経て出来たのが、外壁を覆い隠し、モルタルで塗ったこのコンテナハウス。そんな事も出来るのである。