人々の生活様式が変わる。「Tele_workが出来る職種はそれが基本になる」=在宅ワークが増える=住宅のあり方が変わる=アトリエ付き住居のニーズが高まる。「家で仕事する」という「フリーランス」的仕事のあり方が一般サラリーマンにも増えるのです。

これは「リゾートオフィス」が成り立つことを示しています。一部の職種(まあIT系だな)にだけ存在した「リゾートオフィス」だが、一般サラリーマンの中にもそれが可能な人が大量に出て来ます。集中していた「都会のオフィス需要」は逓減する。もっと言えば「東京一極集中は消える」のです。

「東京一極集中が消える」という論議は実は20年前にもありました。それは「インターネット」の登場によって、情報の格差がなくなり「東京」じゃなくても対応出来るようになるからだと言われました。でも実際にはならなかったのです。

それは、その時代の人が「デジタル化」「NETWORK化」について行けなかったからです。それゆえやっぱり「事件(変化)は相変わらず「港区」で起こっていたからなのです(爆)。まだまだ通信インフラの速度も遅く大量のデータを送ることができなかったから「画像」や「音声」を駆使出来なかったのです。確かにインターネット利用がごく普通に事になるのは、急激な変化でしたけれども「現在の状況」に達するまでに20年以上がかかりました。

当たり前のTELE_WORKの時代にはあと5年くらいを要するかも知れませんが「新コロナウィルス 」がそれを「超加速」した事は事実です。人とのあるいはビジネスデータとの交わりにNET上では不慣れな人たちが一気にそれを始めたのだから、まだ軋轢はあるでしょう。しかしもう止まることはありません。

私の分野で言えば

1.リゾートオフィス需要が増える

2.お手軽別荘需要が増える(20FEET_Lay_down1台で充分)

(「別荘」という概念より、「2拠点生活者」が増えるという事です)

3.宿泊事業がそのビジネスエリアと重なっていく

4.コワーキングスペースが時代的に変容し、郊外(住宅街)で「個室中心」となって増加する。

5.住宅のプランに「Tele_work室(小さくていいのだが)が増える。賃貸住宅にも同じようにそのブースが必要となる。

6.郊外の商業施設の需要が増える(昼間人口が都心から住宅に移るから)

7.つまり観光業はもう少し人々の生活の概念と近づき「ノマド」化しながら復活していく。

これがこれからの「メガトレンド」です。

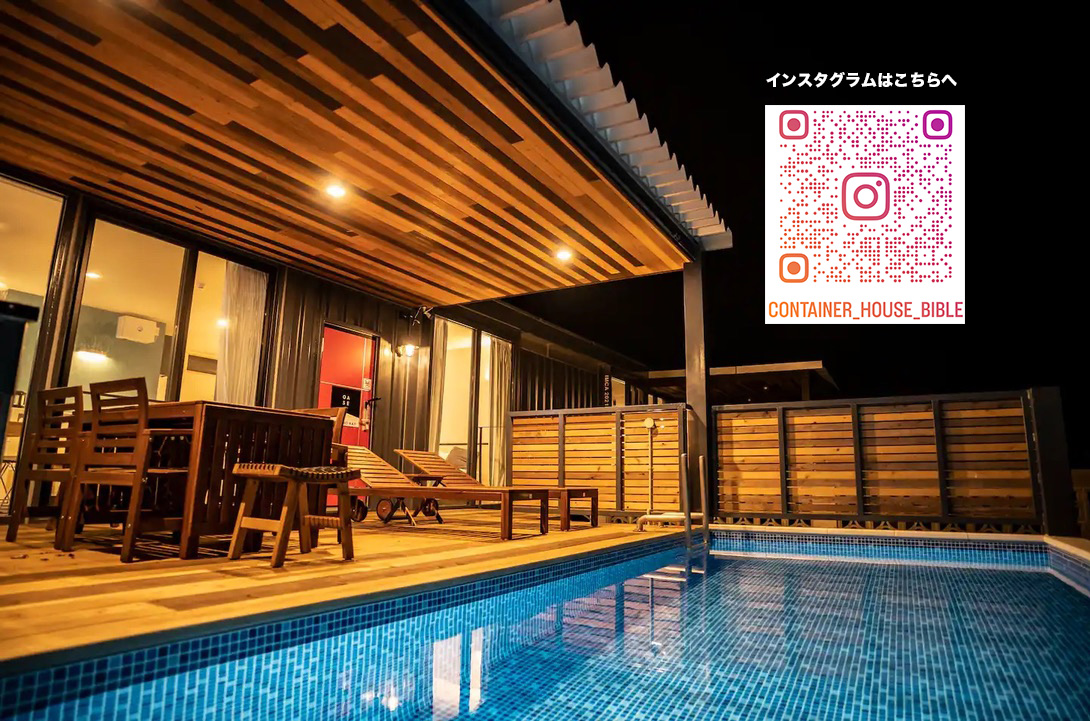

そのメガトレンドに対応する「リゾートオフィス」がこれです。

このプランはLAY_DOWN_CONTAINERを2分割して2部屋構成とし、リゾート感を取り込むために「デッキ」が付いています。使わないバルコニーと違って、積極的に使いたくなるデッキです。

このタイプは2分割している関係で、「個人需要」というより、事業者向けでこれらを数棟立てていただき運営するようなタイプです。その中で最もリーズナブルな対応が出来るように計画したものです。

たとえば千葉の一宮のような所が「仕事場」という新たな概念とともにサーフスポットとしてもさらに発展する可能性を持ち始めたのです。