「情報メディアを主体的に読み解き必要な情報を引き出し真偽を見抜き活用する能力」

これがメディアリテラシーの意味だ

インターネットが多くの場で活用される現代。メディアリテラシーあるいは個々の世界での「リテラシー」という概念が重要になっています。かねてより私くしどもは申し上げていますが、インターネットの黎明期からインターネットの広がりを見て来た人であれば自然と理解しているのですが、物心ついた時にすでにインターネットが普及している世代の方々が危ないのです。

大きく影響をする部分は、マスメディアの中でもテレビやラジオなどの「放送」の世界の感覚そのままでインターネットの世界に入り込んだ時です。「放送」の世界では、1対Nという関係上、読み手、聞き手、聴視者を選択するものではなく、多くの人々を無選別に相手をする関係から「放送法」という法律があり、放送内容に関して一定の基準や規定が存在します。「放送禁止用語」などというコトバは皆さんも良く知っている通りで、使えない言葉などもあるわけです。

放送法の(目的)

第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

上記の放送法の書き出しだ。これは目的なので、もっともらしい事が書いてありますが、頭の弱い人が、間違った「放送」によって洗脳されたり、間違った社会認識をしたりしないように、あるいは「放送」が反社会的な目的のために使われる事がないように、法律でしっかりとした内容、用語、などの規定が決められているのです。結果的に誤解を招くような事を放送では極力防止しようという趣旨となります。

例えば、今度は「電話」という手段を考えたとき、放送の概念とは全く違った意味を持ちます。なぜなら基本的にはこれは1対1の世界ですね。それは「放送」ではなく「通信」という世界になります。通信の世界では危ない話をしようが、エロい話をしようが、反社会的な話をしようが、それを咎められる事はありませんね。多くの方を巻き込む訳ではなく、1対1の関係だからそこは大きな規制をする事はないのです。

問題は「インターネット」です。

この世界では技術的には、ニコニコ動画のように、実はまるで「放送」のような事も出来るのですが、技術的にはあなたがニコニコ動画のサーバーにアクセスしてそのデータを取って来て初めて動画を見る事が出来るという関係からこれは放送法のいう「放送」ではなく、あくまでこれは「通信」。それも1対1通信の概念に入ります。

したがってここでは放送法は適用されず、エロでもグロでも、反社会的な事でも法の縛りを受ける事はありません。サーバーを持っているプロバイダー自身が持っている基準で、サービス内容に私的な規制する事はありますが、自分でサーバーを立ち上げインターネットに接続をするのであればその規制さえもなくなります。またこの話は「著作権」や「知的所有権」「肖像権」などの固有の権利とは別の話なので、それらに触れる事になるようなコンテンツは別の意味の法の縛りは受けます。

インターネットの情報の海は「嘘も含めてインターネット」。嘘を言ってもいいという訳ではなく、嘘かも知れない事を書いてあっても規制は受けないので、「読み手のメディアリテラシー」が非常に重大な要素になってくるという事をいいたいのです。情報の海で遭難者にならぬよう、個人の能力を高める事しか最終的にはこの問題から逃れる事は出来ません。

インターネットのおかげで世の中は劇的に変化しました。ただ新しい世界なのでそこでの犯罪や、考えもしなかった負の方向の出来事も起こっています。それらに対応するにも「読み手のメディアリテラシー」がベースになります。もちろん「発信側のメディアリテラシー」もとても重要ですが、必ずこの部分では「愉快犯」的なものや「確信犯」的なものは避けようがないので、自衛力を持つ事が最大の防御となるでしょう。

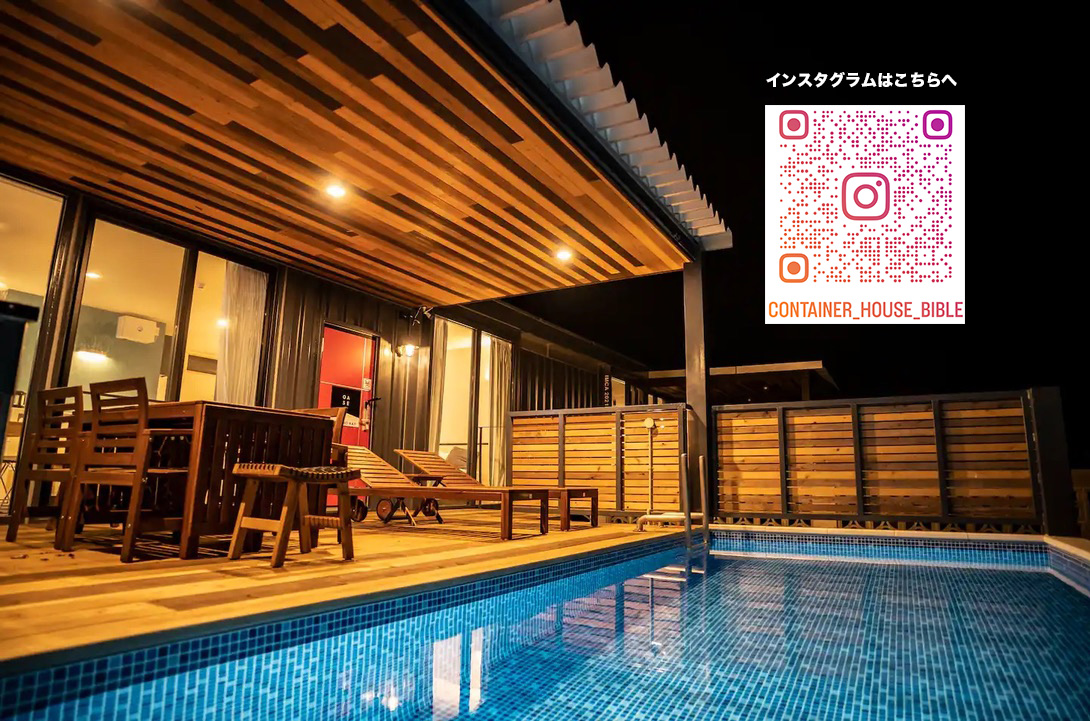

コンテナハウスは自律的に人生を生きている方々には「面白い世界」です。飼いならされ日本社会で、あるいはサラリーマン社会で「なんとなくあるべき状態」として日々を生きている方々に取って、セキスイハウスやパナホーム、住友林業の家(いや、本当にこの四半世紀の間にものすごくレベルがあがりました。それは敬服いたしております)という世界こそが「いつかはクラウン」みたく、住宅としていつの日にか取得したい世界として、まるで最初からあったかのごとく(それはまるでテレビの番組のように、あるいはクルマをカタログを見ながら選択するかのように)「イエ」とはそのようなものだと特に考える事もない方々の「イエ」の存在があり、その選択をいつかはしようと思っていたならば、突然現れた「もう一つの選択肢」まではいかなくても「もう一つの別の世界」としてコンテナハウスシステムは生まれてきたのです。

実はそのような世界はいくつか存在するのです。建築家に依頼して全く別の世界として「住宅」を設計してもらう事も可能です。あなたのコンセプトを建築家に伝え、そのコンセプトで「イエ」をデザインしてもらう。唯一の世界。なんだか上の「メディアリテラシー」の話で出てきた1対Nと1対1の世界と同じ話になってきました。住宅メーカーの「イエ」は放送の世界に近く、建築家に依頼する「イエ」はインターネットの世界のように1対1の通信世界のようなもの、コンテナハウスも同じ部類なのです。

コンテナハウスXインターネットの意味はそこにもあるのです。