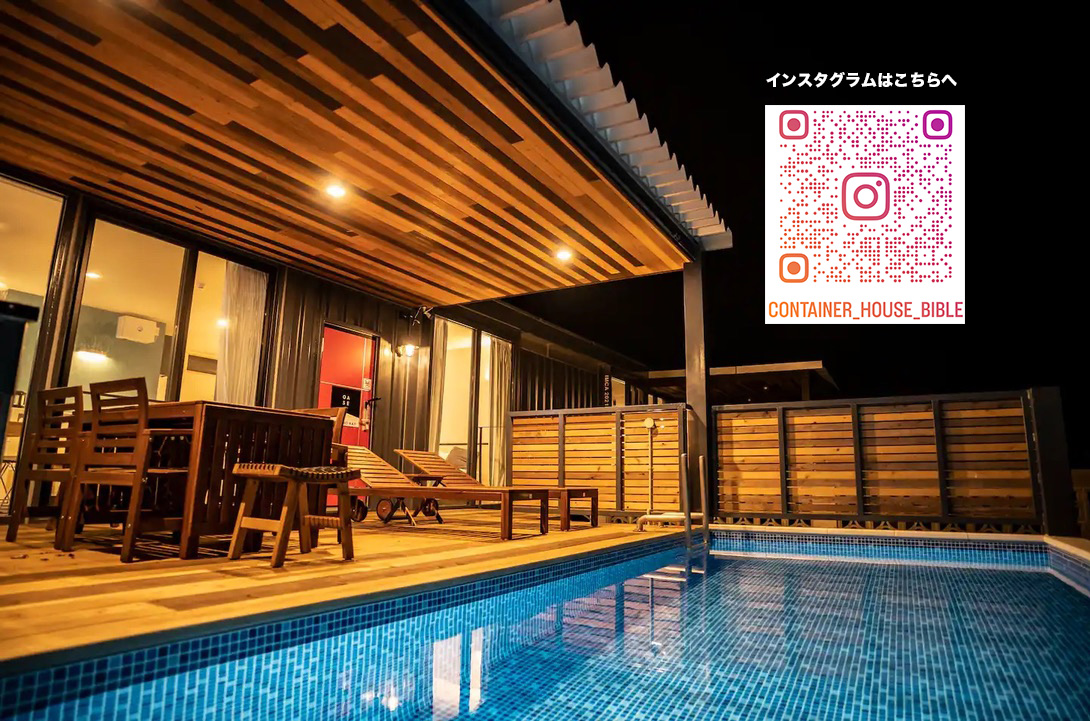

コンテナハウスとマッチングのいい業種の中に、「リゾート的宿泊施設」があります。

その理由の筆頭は外観やインテリアデザインの

1.「非日常感」です。

次に考えられるのはそれらが設置される

2.「敷地の場所」に対する「設置の容易さ」です。

建築物は50%以上が工場において組み立てられているので、現場での施工ウェイトが在来工法よりも少なくなります。それゆえ建築職人の少ない「リゾート地」では施工性に関するアドヴァンテージが高くなるのです。さらに「事業性のある施設」ゆえの

3.「建設期間の短さ」なども挙げられます。事業決定してから完成までが一般建築の工期よりも3ヶ月短いとすれば、売り上げは3ヶ月早くから立つのです。建築確認申請が始まる時点から工場での生産が可能である事、上記の施工性の容易さから総合的に工期は短くなります。

日本国が「観光立国」を目指す話は10年前からありましたが、にわかには信じられない話と思っていたのですが現実に海外からの「観光客」は右肩上がりを続けていますね。

国民自体も、また地域を活性化しようとする行政や地域の方々も「観光」に力を入れ「地域文化」を改めて掘り起こす試みや、地域の名産、特産、特色づくりに熱心になって来ています。

「とりあえず海外旅行」という雰囲気は消え、DISCOVER JAPAN的な旅行も増えているのは事実です。

宿泊業を営む方々からの「コンテナハウス」への関心は高まり、コンテナハウスの現実の建設戸数は実際に増加し、その比率は高まっています。

ちなみにその他の注目ジャンルは

コンテナハウスのカフェ・飲食店

コンテナハウスの別荘

コンテナハウスのガレージハウス

コンテナハウスの美容室

などが注目度が高いですね。

しかし、美容室だけは実施件数が少ないのです。思ったより建設コストがかかるということのようですが、他の工法より高いということはないのですが、美容室は設備工事比率が高いので、総合的にはなかなか建設費がかかります。安心安全の建築物が圧倒的に安い工法などなかなか出てきそうにありませんですから、どうしても必要なところは省くわけには行きません。

もし今後の時代で期待できるとしたら「3Dプリンター建築」に少し期待が出来るかも知れません(爆)